Ich hatte mir für die Weihnachtsfeiertage freigenommen. Meine Mutter und mein Großvater lebten in Kärnten, und dorthin war ich, am 21. Dezember 1975, unterwegs. Dass in Wien – mein Arbeitsplatz war der ORF, ich berichtete vorwiegend über die Innenpolitik – zu diesem Zeitpunkt ein Terrorakt verübt wurde, erfuhr ich erst am Abend in der Zeit im Bild und am nächsten Tag aus den Zeitungen. Die OPEC-Zentrale, schräg gegenüber der Universität, war von einem international gesuchten venezolanischen Terroristen namens Illich Ramirez Sanchez, besser bekannt unter seinem nom de guerre Carlos, und fünf weiteren Kommandomitgliedern überfallen worden. Die Sicherheitsmaßnahmen waren mehr als lax: der Polizist, der den Eingang bewachte, ließ die Gruppe, die in ihren Sporttaschen Sprengstoff, Gewehre und Pistolen mit sich trugen, ungehindert passieren. Zwei Kriminalbeamte waren im ersten Stock im Einsatz. Josef Janda und Anton Tichler, letzterer stand kurz vor seiner Pensionierung, waren unbewaffnet, das Gebäude galt als exterritoriales Gebiet. Drei Menschen wurden schon in der Anfangsphase des Überfalls, der sich danach zu einer Geiselnahme ausdehnte, erschossen: der Leibwächter des irakischen Erdölministers, Ala Saces al Khafazi, das libysche Delegationsmitglied Jussuf Izmirli und der Österreicher Anton Tichler. Er soll die englisch gestellte Frage einer Frau, ob er Polizist sei, bejaht haben. Daraufhin wurde er mit einem Schuss in den Nacken getötet. Insgesamt wurden über 60 Personen als Geiseln genommen, elf Minister der OPEC-Staaten sowie weitere Delegationsmitglieder und OPEC-Mitarbeiter. Der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky traf erst am Abend in Wien ein, er war zuvor aus Lech, seinem Urlaubsort, angereist. Hektische Verhandlungen führten schließlich dazu, dass den Terroristen samt ihren Geiseln für den nächsten Tag die Ausreise mit einem AUA-Flugzeug aus Wien Schwechat zugesagt wurde. Am Flughafen kam es zum denkwürdigen Handschlag zwischen Innenminister Otto Rösch und dem Terroristen Carlos. Rösch, der sich damit rechtfertigte, die Hand „im Reflex“ entgegen genommen zu haben, bekam das Stigma nie mehr los.

Dieser Tage stieß ich auf eine Ausgabe des deutschen Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL aus dem Februar 1983. Ein ausführlicher Artikel befasste sich, siebeneinhalb Jahre nach dem Attentat, nochmals mit dem Überfall auf die OPEC-Zentrale. Laut dem SPIEGEL klärte kein österreichisches Gericht diesen Überfall je völlig auf. Eine der vermutlichen Mittäterinnen, die deutsche RAF-Angehörige Gabriele Kröcher-Tiedemann, die den Polizisten Anton Tichler erschossen haben soll, sei – so das österreichische Justizministerium – „eindeutig der deutschen Terroristenszene zugerechnet worden.“ Sie war erstmals im Juli 1973 in Bochum bei einem Schusswechsel mit einem Polizisten, der schwer verletzt wurde, aufgefallen. Sie wurde gefasst und zu acht Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Aus den acht Jahren wurden jedoch nur zwei: Die Terroristin wurde nach der Entführung des deutschen CDU-Politikers Peter Lorenz freigepresst. Rechtzeitig, um nur wenige Monate später am OPEC-Überfall teilzunehmen. Sie wusste allerdings nicht, dass ihr ein Foto, das im Zusammenhang mit der Lorenz-Entführung gemacht wurde, zum Verhängnis werden würde. Mithilfe dieser Aufnahme, so berichtet der SPIEGEL, hätten sie viele Zeugen als eine der Mittäterinnen des Anschlags in Wien identifiziert. Laut dem saudischen Erdölminister Ahmed el Jamani soll sie damals, an Carlos gerichtet, gesagt haben: „Ich habe zwei umgebracht!“

Zwei Jahre später war sie wieder in Österreich aufgetaucht. Nicht als Touristin, sondern wieder als Terroristin. Sie soll an der Entführung von Walter Michael Palmers am 9. November 1977 beteiligt gewesen sein. Palmers wurde nach der Zahlung von viereinhalb Millionen Mark vier Tage später freigelassen. Alle Täter entkamen, österreichische Mithelfer, vorwiegend Studenten, kamen mit mehrjährigen Freiheitsstrafen davon. Auch Kröcher-Tiedemann landete im Gefängnis. Allerdings weder wegen des OPEC-Überfalls, noch wegen der Palmers-Entführung. Sie war nach einer Schießerei in der Schweiz, bei der sie zwei Polizisten schwer verletzt hatte, verhaftet worden. In ihrem Gepäck fanden die Schweizer Behörden markiertes Lösegeld aus der Palmers-Entführung. Rund zwei Drittel der fünfzehnjährigen Haft verbrachte Kröcher-Tiedemann in einem eigens für sie errichteten Sondertrakt des Frauengefängnisses von Hindelbank. Im Dezember 1987 wurde sie nach Deutschland überstellt, wo ihr der Prozess wegen des Überfalls und der Morde in der OPEC-Zentrale gemacht wurde. Die österreichischen Behörden waren dabei nicht sehr hilfreich. Obwohl klar war, dass die Terroristen keine Handschuhe getragen hatten, wurden im Gebäude keine Fingerabdrücke genommen, auch die Zeugenaussagen waren nicht verwertbar. So wurde Kröcher-Tiedemann für diesen Tatvorwurf freigesprochen. 1991 – sie hatte sich inzwischen vom Terrorismus distanziert – wurde sie entlassen. Im darauffolgenden Jahr erkrankte sie an Krebs und starb im Oktober 1995 im Alter von 44 Jahren. Die Morde in Wien blieben ungesühnt.

Uncategorized

Wird Europa nicht mehr zu erkennen sein? Was jetzt in der aktuellen US-„Nationalen Sicherheit-Strategie“ steht, schrieb Vize- präsident J.D. Vance schon im Februar den Europäern ins Stammbuch – und ich in mein Buch „Das Spiel mit dem Dritten Weltkrieg – Wie Europa und die USA auseinanderdriften“

14. Februar 2025

Bayerischer Hof, München: Auftritt von J. D. Vance, US-Vizepräsident

Kaum eine Rede eines hohen amerikanischen Offiziellen hat so viel Aufmerksamkeit – und Kopfschütteln – hervorgerufen wie der Auftritt des US-Vizepräsidenten J. D. Vance bei der alljährlichen Sicherheitskonferenz in München. Die Erwartungshaltung war nicht übergroß, schließlich wusste man über die Einstellung der Trump- Administration gegenüber der Europäischen Union Bescheid.

J.D. Vance: Die Bedrohung, die mich in Bezug auf Europa am meisten besorgt, ist nicht Russland, nicht China, nicht irgendein anderer externer Akteur. Was mich besorgt, ist die Bedrohung von innen. Der Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendsten Werte, Werte, die es mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilt.

(…)

Leider ist es, wenn ich mir Europa heute ansehe, manchmal nicht so klar, was mit einigen der Sieger des Kalten Krieges geschehen ist. Ich schaue nach Brüssel, wo EU-Kommissare Bürger davor warnen, dass sie beabsichtigen, soziale Medien während Zeiten ziviler Unruhen abzuschalten – sobald sie das entdeckt haben, was sie als »hasserfüllte Inhalte« einstufen.

Oder in dieses Land, wo die Polizei Razzien gegen Bür- ger durchgeführt hat, die verdächtigt wurden, antifemi- nistische Kommentare online gepostet zu haben, als Teil eines »Aktionstags gegen Misogynie im Internet«.

Ich schaue nach Schweden, wo vor zwei Wochen die Regierung einen christlichen Aktivisten verurteilte, weil er an Koranverbrennungen teilgenommen hatte, die zur Ermordung seines Freundes führten. Und wie der Rich- ter in seinem Fall beängstigend feststellte, gewähren die schwedischen Gesetze zum Schutz der freien Meinungs- äußerung nicht, und ich zitiere, »einen Freibrief, um al- les zu sagen oder zu tun, ohne das Risiko, eine Gruppe zu beleidigen, die diesen Glauben teilt«.

In Großbritannien und ganz Europa, so fürchte ich, ist die Meinungsfreiheit auf dem Rückzug.

Und im Interesse der Komik, meine Freunde, aber auch im Interesse der Wahrheit, muss ich zugeben, dass die lautesten Stimmen für Zensur manchmal nicht aus Europa, sondern aus meinem eigenen Land gekommen sind. Die vorherige Regierung bedrohte und schikanier- te Social-Media-Unternehmen, um sogenannte Fehlinformationen zu zensieren. Fehlinformationen wie zum Beispiel die Vorstellung, dass das Coronavirus höchstwahrscheinlich aus einem Labor in China entwichen sei. Unsere eigene Regierung ermutigte private Unternehmen, Menschen zum Schweigen zu bringen, die es wagten, eine Wahrheit auszusprechen, die sich später als offensichtlich herausstellte.

Also komme ich heute nicht nur mit einer Beobachtung, sondern mit einem Angebot. Und so verzweifelt die Biden-Regierung danach zu sein schien, Menschen zum Schweigen zu bringen, die ihre Meinung äußern, so wird die Trump-Regierung genau das Gegenteil tun. Und ich hoffe, dass wir dabei zusammenarbeiten können.

In Washington gibt es einen neuen Sheriff. Und unter Donald Trumps Führung mögen wir vielleicht nicht mit euren Ansichten übereinstimmen, aber wir werden dafür kämpfen, euer Recht zu verteidigen, sie im öffentlichen Raum zu äußern – egal, ob wir zustimmen oder nicht.

Nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem die Situation so schlimm geworden ist, dass Rumänien im vergangenen Dezember kurzerhand die Ergebnisse einer Präsidentschaftswahl annullierte – basierend auf den vagen Verdächtigungen eines Geheimdienstes und dem enormen Druck von seinen kontinentalen Nachbarn.

Wie ich es verstehe, lautete die Begründung, dass russische Desinformation die rumänischen Wahlen infiziert habe. Doch ich würde meine europäischen Freunde bit- ten, ein wenig Perspektive zu bewahren. Man kann es für falsch halten, dass Russland Social-Media-Anzeigen kauft, um Wahlen zu beeinflussen – das tun wir jedenfalls. Man kann es sogar auf der Weltbühne verurteilen. Aber wenn eure Demokratie durch ein paar Hunderttausend Dollar an digitaler Werbung aus einem fremden Land zerstört werden kann, dann war sie von Anfang an nicht besonders stabil.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass ich eure Demokratien für wesentlich robuster halte, als viele offenbar befürchten. Und ich glaube wirklich, dass es sie noch stärker machen wird, wenn wir unseren Bürgern erlau- ben, ihre Meinung zu äußern. Was uns natürlich zurück nach München führt – wo die Organisatoren dieser Konferenz Gesetzgeber populistischer Parteien, sowohl von links als auch von rechts, von der Teilnahme an diesen Gesprächen ausgeschlossen haben.

An die Demokratie zu glauben, bedeutet zu verstehen, dass jeder unserer Bürger Weisheit besitzt und eine Stimme hat. Und wenn wir uns weigern, diese Stimme zu hören, werden selbst unsere größten Erfolge nur wenig Bestand haben. Wie Papst Johannes Paul II., für mich einer der außergewöhnlichsten Verfechter der Demokratie auf diesem oder jedem anderen Kontinent, einst sagte: »Fürchtet euch nicht.«

Wir sollten keine Angst vor unserem Volk haben – selbst dann nicht, wenn es Ansichten äußert, die nicht mit der Meinung der Führung übereinstimmen. Danke Ihnen allen. Viel Glück für Sie alle. Gott segne Sie.«

Mein neuestes Buch: „DAS SPIEL MIT DEM DRITTEN WELTKRIEG“

Es ist ein außerordentliches Experiment und gleichzeitig ein Wagnis: kann man Weltpolitik darstellen und sie erklärbar machen, indem man ein halbes Jahr lang jeden einzelnen Tag beobachtet, die Essenz niederschreibt und zusätzlich internationale und österreichischer Experten in Analysen und Interviews zu Wort kommen lässt?

Das Buch beginnt nach einer ausführlichen Einleitung mit der Inauguration von Donald Trump am 20. Jänner 2025 und endet – theoretisch – am 20. Juli 2025, einem Tag mit dutzenden Toten im Gaza-Streifen. Tatsächlich überschlagen sich jedoch im August 2025 die Ereignisse, vor allem im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Am 15. August bereitete Donald Trump dem Kreml-Chef Vladimir Putin in Alaska einen herzlichen Empfang, wenige Tage später kam es m Weißen Haus zum USA-EU-Gipfel. Im September zeigt sich, wie weit die Gewalt in den USA an Boden gewonnen hat: der rechtsgerichtete Trump-Freund Charlie Kirk wird auf offener Bühne erschossen.

Dem US-Präsidenten widmet der Autor, der viele Jahre in den USA verbracht hat, die meiste Aufmerksamkeit. Gleich zu Beginn seiner Amtstätigkeit zeigt Donald Trump auf, in welche Richtung es geht: gegen illegale Immigranten, gegen die Rechtsstaatlichkeit, gegen die Medien, gegen die Wahrheit, gegen die Universitäten, gegen internationale Verträge, gegen vormals langjährige Verbündete. Sein irrationales Verhalten stellt die globale Ordnung auf den Kopf. Auf der anderen Seite wiederum hält Vladimir Putin an seinem aggressiven Vorgehen in der Ukraine fest. Alle Versuche – auch die Trumps – Friedensverhandlungen einzuleiten, scheitern.

DER FALTER

In „Das Spiel mit dem Dritten Weltkrieg“ führt der ehemalige Journalist (ORF) und EU-Parlamentarier (SPÖ) Tagebuch über die Polykrise, in der wir leben. Damit entsteht weit mehr als nur eine Chronologie der laufenden Ereignisse – es wird auch möglich, die komplexe Dynamik der Gegenwart, deren Geschwindigkeit selbst wegweisende Ereignisse zur Beiläufigkeit verwischt, retrospektiv zu verstehen: Man versteht nach der Lektüre die Welt ein bisschen besser.“

NEWSFLIX.AT

Worum geht es konkret?

Eugen Freund hat, nach einer längeren Einleitung, ein Trump-Tagebuch gestaltet. Es beginnt mit dem 20. Jänner, als der damals noch 78-Jährige den Amtseid ablegte, und endet mit dem 20. Juli, exakt sechs Monate später. Gesamt handelt es sich um 275 Tagebuch-Einträge, an manchen Tagen gibt es mehrere, an anderen keinen.

Was bietet das Buch?

Es erinnert daran, dass die Erinnerung Streiche spielt. Vieles, was passiert ist, haben die meisten schon vergessen. Das Buch holt alles ins Gedächtnis zurück. Es ist eine Verdichtung der Geschehnisse und das macht es richtig stark.

Der Begriff „Dritter Weltkrieg“ fällt, völlig unvermutet, am 28. Februar 2025, als der US-Präsident dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus gleich zwei Mal zuruft: „You are gambling with World War Three!“ („Sie spielen mit dem 3. Weltkrieg!“). Kann tatsächlich der Präsident eines überfallenen Staates, der von einem machtbesessenen, militärisch überlegenen Nachbarn seit mehr als drei Jahren täglich mit Drohnen und Kampfflugzeugen bombardiert wird, einen trans-kontinentalen Krieg auslösen? Oder bedarf es dazu mächtiger Staatsmänner, wie etwa eines unberechenbar vorgehenden US-Präsidenten oder eines kriegs-besessenen Kreml-Bosses? Könnten auch die Konflikte um das iranische Atomprogramm oder die Lage der Palästinenser geeignet sein, einen Weltenbrand zu entzünden? All diese Fragen können bis zum Erscheinen dieses Buches – zum Glück – nur theoretisch erörtert werden.

375 Seiten, € 21.00. Wieser Verlag

Staatsvertrags-Feier 1985

30 Jahre nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags lud die damalige Bundesregierung

Staatsmänner aus Welt zu einer Feier in die Hofburg und in das Belvedere, wo am 15. Mai 1955

das Dokument feierlich unterzeichnet wurde. Ich habe bei den Feierlichkeiten 1985 einige Fotos gemacht.

Ex-Bundeskanzler Bruno Kreisky mit Finanzminister Ferdinand Lacina

Bruno Kreisky spricht mit dem deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher

Der US-Außenminister George Shultz (oben) und Andrej Gromyko (oben), sein sowjet. Gegenspieler

Bundeskanzler Fred Sinowatz spricht zu den eingeladenen Gästen im Oberen Belvedere

Ein Blick von oben, davor sieht man den berühmten Balkon, von dem aus der damalige Bundeskanzler Leopold Figl am 15. Mai 1955 den unterzeichneten Staatsvertrag der jubelnden Menge präsentierte

Die Gäste von der anderen Seite, ganz rechts AM Genscher (BRD) 3.v.r. Bgm Leopold Gratz

Finanzminister Franz Vranitzky begleitet seinen US-Kollegen James Baker (hinten l.: Österr. Botschafterin in den USA, Eva Nowotny)

Ted Koppel zum Zustand der USA

Er war der TV-Star der 1980er und 1990er Jahre: Ted Koppel, Moderator der spät-abendlichen „Nightline“, einer Informationssendung, die immer nur ein Thema aus unterschiedlichen Perspektiven behandelte. Die Gäste saßen nicht bei ihm im Studio, sondern wurden per Satelliten-Schaltung in die Sendung geholt, Koppel versprach sich dadurch mehr Kontrolle. Auch in Österreich war der „klügste Kopf im US-TV“ (wie ihn das Nachrichtenmagazin „Newsweek einmal nannte) kein Unbekannter: im Februar 1988 interviewte er gemeinsam mit Pierre Salinger den damaligen Bundespräsidenten Kurt Waldheim, der wegen seiner Tätigkeit im Zweiten Weltkrieg schwer in Verruf geraten war. Das Interview wurde im „Inlandsreport“ ausgestrahlt.

Mittlerweile ist Koppel 85 Jahre alt. Wir kennen uns seit 1984, als ich ihn zum ersten Mal in seinem Studio bei ABC in Washington traf. Seit damals hatten wir ständigen Kontakt. Kürzlich besuchte ich ihn für ein Buchprojekt in seiner Heimatstadt Potomac in der Nähe von Washington. Er wohnt in einem wunderschönen Landsitz, ganz nahe am gleichnamigen Fluss („hoch genug über dem Wasser, dass mir auch nach einer Überschwemmung nichts passieren kann…“) und arbeitet weiterhin für diverse TV-Sender. Zuletzt bereitete er eine Dokumentation über die Spielsucht von jungen Menschen vor, die auf „CBS Sunday Morning“ gesendet wurde. In unserem langen Gespräch kam Koppel auch auf die gegenwärtige Lage in den USA zu sprechen, vieles davon, so sagte er, sei von Emotionen geleitet, wie etwa die Reaktionen auf Elon Musks „Säuberung“ in der Beamtenschaft. Im folgenden ein kurzer Auszug aus dem Interview:

(Kamera: Carla Freund)

„Sie verbreiten Angst und Unsicherheit…“

Meine Erinnerungen an die Zeit im Bild 2

Zu erst einmal: alles Gute zum Geburtstag! 50 Jahre sind eine gewaltige Zeitspanne für ein regelmässiges TV-Programm. Die einzig andere Sendung, die ich mindestens so lange verfolge und die nur ungleich älter ist, ist der „Tatort“. Den habe ich auch selten versäumt (aber, zugegeben, weniger davon gelernt, viele Folgen davon waren, zugegeben, spannender als die ZIB2.) Ich würde übertreiben, würde ich mich an die erste ZIB 2 erinnern, obwohl ich sie sicher gesehen habe. Kuno Knöbl, Dieter Seefranz und Peter Pirker waren mir nach einiger Zeit sehr vertraut, Peter Pirker kannte ich übrigens von meinem zweiten zuhause, dem Klopeiner See. Er war dort im Reisebüro Springer tätig, in welcher Funktion genau, erinnere ich mich heute auch nicht mehr. Vier Jahre nach Beginn der ersten Sendung verabschiedete ich mich in die USA, dort beschränkte sich mein österreichischer Medienkonsum auf das Lesen, oder besser: Durchblättern einiger Tageszeitungen, die mit ca. einwöchiger Verspätung in unserem Büro in New York ankamen. Die meisten Informationen aus Österreich holte ich mir damals aus der Kurzwelle, über die das Mittagsjournal – wegen der Zeitverschiebung – schon in der Früh ausgestrahlt wurde.

Als ich nach fünf Jahren intensiver US-Medienbeobachtung nach Österreich zurückkehrte, wollte Anfangs im ORF niemand von mir wissen. Obwohl sich immer wieder hochrangige ORF-Funktionäre in Manhattan aufhielten und ich sie gelegentlich herumführte (da fiel einmal auch der Ausspruch eines Kollegen: „Wenn Sie zurück zum ORF wollen, es sind ihnen Tür und Tor geöffnet…“ und ich war der Tor, der daran geglaubt hatte…), musste ich eineinhalb Jahre auf eine Tätigkeit im ORF warten. Immerhin saß ich dann im gleichen Zimmer wie die von mir sehr geschätzten Robert Hochner und Josef Broukal und ich durfte erste Beiträge für die ZIB 2 gestalten. Irgendwann im Sommer 1986 moderierte ich ein paar Probesendungen und sass dann tatsächlich im August, so um den 20., auf dem Anchor-Sessel. Ich hatte einen Gast, es war der Chef der Gemüsebauer aus dem Burgenland, das Hauptthema an diesem Tag waren die gefallenen Preise für die Paradeiser. „Das ist also das Corpus Delicti oder“ (schliesslich stand ein Korb voller Tomaten vor mir)“ das Korbus Delicti, Tomaten aus dem Burgenland…“ – das waren meine ersten Sätze, unvergesslich. Nein, nicht unvergesslich, es gibt davon noch eine Aufzeichnung, deshalb kann ich das wörtlich wiedergeben…

Meine erste ZIB 2, August 1986. Man beachte auch den rauchenden Kollegen hinter mir.

Genau weiss ich die Zahl nicht, aber nach ca. 20 Moderationen war dann wieder Schluss. Ich wurde im Februar 1987 nicht mehr eingeteilt. Als ich bei der Chefredaktion nachfragte, sagte mir Horst-Friedrich Mayer ziemlich unverblümt: „Wissen Sie, Herr Freund, von unseren Zusehern haben wir erfahren, Sie verbreiten Angst und Unsicherheit über den Bildschirm.“ Ich war, gelinde gesagt, einigermassen erstaunt, dass man dazu 20 Sendungen gebraucht hat, aber ich konnte nichts dagegen tun. Meine Erklärung war eine ganz andere. Zum Jahreswechsel war Franz Vranitzky im Studio gewesen, die SPÖ war gerade dabei, eine große Koalition mit der Volkspartei einzugehen. Ich wollte von ihm wissen, was passiert, wenn „sich der Brei der großen Koalition über alles verbreitet und andere Stimmen nicht mehr zum Zug kommen würden.“ Ihn hat diese Frage nicht gestört, wie man aus der Antwort erkennen kann. Aber für die ORF-Oberen war das offensichtlich eine Frage zu viel, und so verkündete man mit leichter Verspätung das Ende meiner Moderationstätigkeit.

Interview mit Franz Vranitzky, Dezember 1986

Wenn ich mir heute die Sendungen ansehe, glaube ich zwar noch immer nicht, dass sich die Zuseher vor mir gefürchtet haben, aber ein richtiger Anchorman war ich damals jedenfalls nicht. 1986 war auch ein wichtiges Jahr in der Innenpolitik. Kurt Waldheim, der ehemalige UNO-Generalsekretär, bewarb sich um die Präsidentschaft. Mitten im Wahlkampf veröffentlichten das „Profil“ und die „New York Times“ Dokumente, aus denen hervorging, dass Waldheim seine diversen Tätigkeiten im Zweiten Weltkrieg, nun, „beschönigt“ oder gar nicht erwähnt hatte. Das Thema faszinierte mich und so durfte ich viele Beiträge dazu auch für die ZIB2 gestalten. Unter anderem berichtete ich über das druckfrische – auf Englisch verfasste – „Weissbuch“, das Waldheim von jeder Mitschuld an Verbrechen im 2. Weltkrieg „weisswaschen“ sollte. Vor allem für die ältere Generation war das Thema schwer zu verdauen. Das zeigte sich insbesondere bei Klaus Emmerich, damals ORF-Korrespondent in Washington, der immer wieder deutlich machte, auf welcher Seite er stand. Nirgendwo so eindeutig, wie nach der Ankündigung der Vereinigten Staaten, Kurt Waldheim die Einreise in die USA zu verbieten („Watch List“).

Die technische Affinität Robert Hochners, von der Armin Wolf in seinem wunderbaren Rückblick (https://www.arminwolf.at/2021/06/11/sir-robert/) auf den ersten wirklichen Anchorman im ORF geschrieben hat, zeigt sich auch im nächsten Video. Ich machte einen Beitrag über eine neue Videokamera, die man damals zu einem besonders günstigen Preis bei HARTLAUER kaufen konnte. Hartlauer unterbot mit seinem Angebot den Preis, den Sony seinen Händlern vorschrieb, Hochner war aber (wie ich) so begeistert von diesem System, das er den Beitrag unbedingt bringen wollte. Aber es wäre nicht Hochner gewesen, wenn er sich nicht eine besondere Präsentation ausgedacht hätte.

Robert Hochner 1987

Es gäbe noch viel über großartige ZIB2 Sendungen zu schreiben, auch über solche, die weniger gelungen waren. Zum Beispiel mein einziger Auftritt nach der Nominierung als Spitzenkandidat der SPÖ für das Europäische Parlament. Doch bis auf eine weitere Konfrontation mit Othmar Karas war das auch schon, was mein Erscheinen in der ZIB 2 betraf. In den 5 Jahren darauf als Mitglied des Aussenpolitischen Ausschusses wurde ich dann nicht mehr in die Sendung eingeladen. Das alles ändert freilich nichts daran, dass ich ein regelmässiger Zuseher der Spät-Abendnachrichten geblieben bin. 50 weitere Jahre werde ich nicht schaffen, möglicherweise auch die ZIB 2 nicht, aber wir halten durch, solange es irgendwie geht. Gerade jetzt ist die ZIB 2 notwendiger denn je.

Hier noch mein Nachruf auf Robert Hochner für den „Standard“ im Jahr 2001

Robert Hochner: Erinnerungen an einen TV-Profi (Juni 2001)

Es war irgendwann Mitte der Achtzigerjahre, ich war gerade nach fünf Jahren in New York wieder zurück in Wien: Hungrig nach und verwöhnt von den US- amerikanischen Informationssendungen sah ich mir eines Abends die ,,Zeit im Bild 2″ an – oder hieß die Sendung damals noch „Zehn vor Zehn“?

Da saß er, hinter dem schwarz betuchten Tisch auf dem ,,Anchorchair“: der ,,Anchorman“ Robert Hochner. Top gestylt, den rechten Arm lässig von sich gestreckt, den Oberkörper zur Seite gelehnt, in der Hand meist einen Kugelschreiber, ein freundliches, offenes Gesicht und sooo amerikanisch: souverän, spritzig, intelligent, wie man es sonst nur von US- Moderatoren gewohnt war.Ein paar Monate später teilte ich mit ihm und Josef Broukal das Arbeitszimmer. Danach, ein halbes Jahr lang, den Bildschirm: Es war ein Contest, den ich nicht gewinnen konnte.

Sein Konterfei hätte – wie das seines großen Vorbilds, ABC-Moderator Peter Jennings in New York –die Autobusse in Wien zieren können, als das Aushängeschild der Informationsprogramme des ORF: ,,Nachts um 10: Robert Hochner in der ZiB 2″.

Aber Wien ist nicht New York – man hat ihn auch so gekannt, und nicht nur vom Bildschirm her: Er saß oft im Kaffeehaus und studierte dort internationale Zeitungen (während die anderen Besucher ihn musterten); ein Spaziergang durch die Innenstadt war für ihn wie ein Hindernislauf mit unsichtbaren Balken: In der mildesten Version starrten ihn die Leute einfach nur an und tuschelten hinter seinem Rücken. Die nächste Hürde musste er nehmen, wenn ihn Unbekannte grüßten oder auch ganz einfach mit Banalitäten ansprachen. Er beugte sich diesen Notwendigkeiten („Mein Chef ist mein Publikum“).

Und dann waren da noch die Prominenten, die man auch auf der Kärntner Straße trifft und die er eben kannte, weil sie in seiner Sendung zu Gast waren: der Generalsekretär, die Schauspieldirektorin, der Flugzeugkapitän.

Robert Hochner war freilich anders, er war nicht ,,verhabert“ mit der Prominenz, und wenn ihre Repräsentanten in der „ZiB 2″ auftraten, spielte er seine Professionalität und seinen kritischen Geist voll aus. Und kritisch war er.

Johannes Fischer, der viele Jahre sein Chef in der Redaktion war, erinnert sich: ,,Wir haben fast täglich miteinander gestritten, aber es ging immer um die Sache, es wurde nie persönlich.“

Ausgerechnet „Stop“ hieß die TV-Sendung, bei der seine journalistische Karriere begann. Sie hätte genau so gut „Start“ heißen können. Dem Regieassistenten Robert Hochner war dieses Automobilmagazin mit dem Anspruch, kritisch sein zu wollen, zu seicht: Er meldete sich beim damaligen Redaktionsleiter Walter Schiejok, machte ihm konkrete Vorschläge, wie man die Sendung weniger auto-freundlich gestalten könnte. Verkehrssicherheit, Alternativen zum Automobil, der Kampf gegen Formel-Eins Rennen im Fernsehen – Robert Hochner hatte nicht immer die Massen auf seiner Seite, aber er war damit eindeutig seiner Zeit voraus. Schon damals zeigte sich, dass er ein schwieriger Zeitgenosse war, wie alle Einzelgänger, eine ,,Primadonna“, wie ihn später manche Kollegen bezeichneten, die sein Wissen mit Besserwissen verwechselten und sein selbstbewusstes Auftreten mit Arroganz.

Politik als Heuriger

Dass ihn „Die Zeit“ im August 1996 zum “souveränsten TV-Moderator im deutschsprachigen Raum“ erklärte, förderte seine Beliebtheit in der Zunft ebenso wenig. Auch wenn in diesem Artikel, natürlich, viele richtige und kluge Erkenntnisse über ihn und von ihm wiedergegeben wurden: Die Innenpolitik (damals noch schwarz-rot) ist ,,ein einziger Heuriger, unterbrochen durch Pressekonferenzen“; ,,Fernsehen ist keine Kanzel“; ,,Der Moderator ist nicht die Nachricht“; und (geradezu prophetisch): „Gespielte Betroffenheit, das ist für mich das Ärgste.“

Wie sagte doch Walter Cronkite, die CBS-Moderatorenlegende bei seinem Abschied vom Bildschirm? ,,Old anchormen don’t die, they just fade away.“

Was dich betrifft, Robert, wir sorgen dafür, dass Dein Vermächtnis nicht vergessen wird.

USA: Als Jörg Haider Österreich zu Schlagzeilen verhalf

Ein Rückblick auf den Februar 2000

Trommelwirbel. Musik. Eine sonore, bekannte Stimme dröhnt aus dem Fernseher: „Ein Echo aus nazistischer und antisemitischer Vergangenheit löst Angst und Zorn in Europa aus…weil ein früherer Bewunderer Hitler’s die Macht in Österreich erobert…“ Es ist der 4. Februar 2000, die „CBS Evening News“, die beliebten US-Abendnachrichten mit Dan Rather, zeichnen schon in ihrem Aufmacher ein erschreckendes Bild unseres kleinen Alpenstaates. Was, um Himmels Willen, war geschehen? Haben die Nationalsozialisten geputscht? Oder das Militär? Nein, natürlich nicht. Jörg Haider, der Kärntner Landeshauptmann und Parteiobmann der Freiheitlichen, selbst in den USA kein Unbekannter, hatte damals eine Koalition seiner Partei mit der ÖVP geschmiedet

CBS Evening News 4. February 2000

Schon zweieinhalb Monate davor – der Wahlausgang deutete auf eine derartige Rechts-Verbindung hin – bekam ich von den Freiheitlichen mein Fett ab. Unter der Überschrift: „ORF für österreichfeindliche Kampagne“ meldet sich bei der APA Peter Westenthaler, damals FPÖ-Generalsekretär, zu Wort. Als „Skandal“ wertet Westenthaler „das Auftreten des ORF-USA-Korrespondenten Eugen Freund, der bei einer Pressekonferenz des US-Aussenamts-Sprechers James Rubin diesen erst mit Fragen zum österreichischen Wahlausgang und zur FPÖ konfrontiert und damit das Thema künstlich erzeugt“ habe. Die Frage nach dem Wahlausgang kam allerdings nicht von mir, sie hatte ein kanadischer Kollege gestellt.

APA vom 7. Oktober 1999

Doch das warf damals schon ein eigentümliches Licht auf die Einstellung der Freiheitlichen zu Demokratie und Medienfreiheit. „Der Höhepunkt waren die gestrigen Hitler-Einspielungen im Beitrag des Herrn Freund aus den USA. (…) Der ORF…hätte die Pflicht, alles daran zu setzen, unqualifizierte Diffamierungen und Österreich-Beschimpfungen entgegenzutreten und sie nicht noch anzukurbeln,“ meinte Westenthaler. Tatsächlich hatte der CBS-Korrespondent in seinem Bericht aus Wien auch die Äusserungen Jörg Haiders zur „ordentlichen Beschäftigungspolitik im Dritten Reich“ erwähnt und diese mit Bildern Hitlers bei seiner Fahrt durch die Bundeshauptstadt unterlegt. Natürlich erschien mir das signifikant genug, um es damals in meinem Bericht einzubauen.

Das Papier ist schon leicht vergilbt, 25 Jahre fordern ihren Tribut. Doch als ich die aufgehobenen Zeitungen von Anfang Februar 2000 meinem Archiv entnehme, ist alles bestens lesbar. Etwa der Artikel auf Seite Eins in der „Washington Post“: „Präsident Thomas Klestil nahm heute eine neue Koalition an, die die Rechts-aussen-Partei FPÖ inkludiert und damit Österreich in die schwerste diplomatische Krise seit dem Zweiten Weltkrieg fallen lässt. Gleichzeitig werden damit die Beziehungen zu der Europäischen Union und den USA gefährdet.“ In der „New York Times“, ebenfalls auf Seite Eins, ist zu lesen, dass der Koalition „Jörg Haiders Anti-Einwanderer Partei“ angehört, die nun „auf einen Zusammenstoß mit der Europäische Union zusteuert, die Haiders Partei als fremdenfeindlich und extremistisch betrachtet.“

Haider hatte etwas geschafft, was noch keinem, oder sagen wir es vorsichtig: fast keinem Provinzpolitiker aus Europa vor ihm gelungen war: in respektierten internationalen Zeitungen in Schlagzeilen erwähnt zu werden, ohne dass hinzugefügt wird, um wen es sich dabei handelt. Sein Name sagte damals alles.

„Haider: We’re nice guys“ („Haider: wir sind nette Burschen“) titelte etwa die „New York Post“ (den Ausdruck „respektiert“ nehme ich für dieses Boulevardblatt kurz zurück). Und sogar die „New York Times“ hatte innerhalb eines Monats so oft über den Kärntner Landeshauptmann berichtet, dass der angesehene Korrespondent Roger Cohen ihm ebenfalls eine Überschrift widmete, in dem jeder Hinweis auf seine Herkunft oder Position fehlte: „Eine Theorie, warum Haider so zieht: Nicht Ideologie, sondern Marketing“. Cohen sieht sich für diese Erkenntnis auch dort um, wo das Phänomen Haider am besten erklärt werden kann: in Kärnten selbst. Das zeigt sich in der Ortsangabe, die in Artikeln der „NYT“ immer ganz am Anfang steht: „Bad Kleinkirchheim“. Schon die allererste Zeile lässt jeden Kärnten-Fanatiker aufjauchzen: „Hier in der Mitte eines Postkarten-schönen Österreich – Skipisten von Föhren eingerahmt, die Sonne blendet, Familien, deren Wangen rosig glänzen und die Punsch trinken…“ Auch die Anziehungskraft Haiders wird punktgenau erklärt: „Ein bisschen Thatcherism, eine Dose Robin Hood, ein paar Designer Label, ein Touch von ‚Österreich-Erst‘-Intoleranz, ein Farbkleks von ‚Sagen-wie es-Ist. Dazu fanatische körperliche Fitness und heraus kommt ein moderner europäischer Magier, der es geschafft hat, seine Partei von 5 auf 27 Prozent hinaufzuschrauben.“ Und ein paar Zeilen weiter: „Also, der Prophet einer schlankeren Regierung, von mehr individueller Verantwortung und geringeren Staatsausgaben ist der gleiche, der ein ambitiöses Programm staatlicher Zuwendungen vertritt? Nun, ja, wenn das Stimmen bringt!“ Haiders sportliche Erscheinung findet auch in der „NewsHour“, des öffentlich-rechtlichen Senders PBS, Eingang.

Aus PBS „Newshour“ vom 4. 2. 2000

Hier wird über die Feier zum 50. Geburtstag des damaligen Landeshauptmanns berichtet, gleich in den ersten Sekunden wedelt Haider in einem „posh ski-resort“ über den Bildschirm. Doch so banal bleibt es nicht lange. Haiders vage Distanzierung von seiner Aussage, SS-Soldaten seien „ehrenwerte Männer“ gewesen, bringt ihn rasch wieder in die Nähe des Nationalsozialismus. Danach rückt in längeren Interviews die damalige „Presse“-Redakteurin Anneliese Rohrer zu seiner Verteidigung aus. „Eine Überreaktion“ und „kontraproduktiv“ sei die (ausländische) Berichterstattung über die Freiheitlichen gewesen, meint sie in einer Schaltung aus Wien.

Ebenfalls weniger dramatisch sieht es Peter Jennings. Der aus Kanada stammende Anchorman der ABC „World News Tonight“ spricht Österreich und somit Haider nicht die demokratische Legitimation ab, und doch „Herr Haider ist entweder ein Rechtsextremer oder ein Populist, das hängt von ihrem Standpunkt ab…“

New York „Review of Books“

Alle EU-Mitgliedsstaaten hatten Sanktionen gegen Österreich eingeleitet. Der Historiker Tony Judt erklärt in einem ausführlichen Artikel („Tale From the Vienna Woods“) in der „New York Review of Books“, wie es damit tatsächlich aussah: „Weil Österreich keine EU-Regulative verletzt hat, sind die Sanktionen bilateral: obwohl alle Mitgliedsstaaten mitmachen, liegt die Europäische Union in keinem Streit mit Wien…“ Noch ein weiter „Promi“ greift in die Tasten. Für einen Gastkommentar für die „New York Times“ schreibt Salman Rushdie von „hässlichen Stimmen“, die da aus Österreich zu vernehmen sind, doch auch „Vetternwirtschaft und Korruption“ hätten die Wähler ebenfalls in die Hände von Haider getrieben.

Noch viele Tage danach, also dem 3. bzw. 4. Februar 2000, waren Zeitungsspalten in den USA gefüllt mit kritischen Berichten aus Österreich.

Nichts dergleichen wird diesmal zu sehen, hören oder zu lesen sein. Zu weit rechts sind in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten viele Länder gerückt, und das gilt besonders für die Vereinigten Staaten. Wer von einem autokratischen Präsidenten regiert wird, hat keine Zeit und keinen Platz, die Situation in Österreich genauer zu betrachten, egal, welche Geister hier gerade wachgerufen werden.

Es wird eng in Donald Trumps Amerika

Beobachtungen von der Inauguration des 47. Präsidenten

Das große Amerika war auf 250 Quadratmeter zusammen geschrumpft: so klein(kariert) hat kaum noch eine Inauguration ausgesehen. Zuletzt hat sich diese Amtseinführungs-Zeremonie ins Innere das Capitols vor 40 Jahren zurück gezogen, weil es angeblich zu kalt dafür sei. Damals hatte es Minus 14 Grad, diesmal waren es Minus Vier. Auch wenn er es nicht – nie! – zugeben würde, es war wohl auch Donald Trumps Sorge, dass diesmal noch weniger Zuseher die Mall vor dem Parlamentsgebäude füllen würden als vor acht Jahren. Schon damals hatte Trump fälschlicherweise behauptet, niemals zuvor seien so viel Leute im Freien gestanden wie bei ihm.

Es ist – und es wird – eng

Diesmal konnte man die Besucher mit einem Zeigefinger zählen, denn in der Rotunde haben nur etwas mehr als 700 Menschen Platz. Sie ist eindrucksvoll, ich selbst war vor ein paar Jahren dort, vor allem der Blick nach oben, zur Kuppel, ist eindrucksvoll. Doch wenn man diesen Raum gemeinsam mit zehn anderen besucht, gibt es kein Gefühl der Enge. Dieses Gefühl der Enge hat mir auch Donald Trumps erste Rede als Präsident vermittelt: es wird eng für Andersdenkende („In offiziellen Dokumenten gibt es nur mehr Mann und Frau“), es wird eng für illegale Immigranten („Ab morgen beginnen wir mit dem größten Abschiebeprogramm, dass die USA je gesehen haben.“) eng wird es für die Beamten des Justizministeriums („Die gemeine, gewalttätige Attacke des Ministeriums – und ich weiss, wovon ich rede – wird enden.“) Eng wird es für Panama und den Golf von Mexico – der eine soll heim ins Reich geholt, der andere umbenannt werden. Eng wird es für die Klimapolitik, ja sogar für E-Autos – leider hat man uns das Gesicht von Elon Musk nicht gezeigt, als der Präsident ankündigt, sich nicht länger an die Umweltvorschriften zu halten, wonach die Autofirmen eine bestimmte Anzahl an Elektroautos bauen müssen. Es wird eng. Ausser in den Bohrlöchern der Ölplattformen, dort soll nach „flüssigem Gold“ gebohrt werden, was das Zeug hält. Oder um es mit den Worten Donald Trump auszudrücken: „Drill, baby, drill!“ Nur wie auf diese Weise die Benzinpreise gesenkt werden sollen, wenn die USA jetzt schon der größte Öllieferant sind, das muss man mir noch erklären.

Der überragende Trump

Doch kommen wir zurück zum Atmosphärischen: den größten Unterschied zur Amtseinführung Donald Trumps vor acht Jahren verkörpert sein Sohn Barron. Er ist (sieht man von den Kindern des Vizepräsidenten JD Vance ab), der Jüngste und der Größte: wem immer er die Hand schüttelt, sein Gegenüber muss weit noch oben in das Gesicht von Barron blicken. Beim ersten Mal war er knapp zehn Jahre alt und wohl vier Köpfe kleiner.

Barron Trump (18) überragt alle. (Foto aus der ORF-TV-Übertragung

Mehr als eine halbe Stunde müssen die Vorgänger-Präsidenten, bis auf Barack Obama alle schon deutlich über siebzig, stehend auf die Ankunft der Hauptpersonen warten: Joe Biden zieht mit seiner Frau Jill ein, Kamala Harris und ihr Ehemann, danach kommen JD Vance und seine indisch-stämmige Frau und als vorletzte Melania Trump. Michelle Obama bleibt den Feierlichkeiten fern. Sie wird gewusst haben, warum.

Melania gut behütet

Melania trägt ein elegantes, schwarzes Kostüm von Ralph Lauren und dazu einen breitkrempigen Hut, der so viel Schatten in ihr Gesicht wirft,, dass kaum ein Gesichtsausdruck vom Fernsehen eingefangen werden kann. Und auch die Kuss-Versuche Donalds scheitern an der breiten Krempe: wenn er seinen Mund zuspitzt, um den Kuss an Melanies Wange landen zu lassen, scheitert das Unterfangen. So schlau hat sich noch keine Ehefrau öffentlich ihren Mann vom Hals – oder vom Gesicht – gehalten.

Schliesslich marschiert Donald Trump ein, unter heftigem Applaus seiner Gefolgsleute. Wie immer in den USA bleibt auch die Trennung von Religion und Staat nur ein Gerücht: Gebetet wurde um die Mittagszeit in Washington um die Wette, jede Religion konnte einen Vertreter entsenden. Beim letzten Priester, einem Schwarzen, der sich geradezu in Rage redet, („Thank You God – we are free again!“) kann Trump sogar ein Lächeln nicht verkneifen. Das wiederum gefriert seinem Vorgänger Joe Biden, als er von Trump das Land beschrieben bekommt, das er in den vergangenen vier Jahren durch schwierige Zeiten, keineswegs erfolglos, geführt hat.

46 und 47 – es trennen sie Welten

Donald Trump und Joe Biden, im selben Raum, doch es trennt sie Welten. Nr. 46 kann kaum glauben, was ihm Nr. 45 & 47 vorhält: Er zeichnet ein grimmiges Bild, spricht vom Niedergang, ja, vom Verfall der USA, der ein Ende nehmen wird. „Unser Land hat gelitten, aber wir führen es wieder zurück!“ Ohne konkret zu werden, spricht er vom Verrat an den USA, den er zurück nehmen werde. Insgesamt beschreibt er sein Land als ein korruptes, kaputtes Territorium, das nur er, Trump, wieder zum größten Land der Welt aufbauen kann. Dazu soll auch das Militär beitragen. Weniger als Kampftruppe, die irgendwo im Ausland Stützpunkte errichten soll, sondern vorwiegend an der Grenze zum Süden, also Mexikos, um dort gegen Einwanderer vorzugehen. Eine Frage bleibt dennoch offen: wie soll Panama dazu gebracht werden, den Kanal wieder unter die Fittiche der Vereinte Staaten zu bringen. Etwa doch militärisch?

Nach der Amtseinführung geht es gleich so richtig los: Donald Trump unterschreibt vor zehntausenden Anhängern in der Capitol-Arena mehr als 100 Dekrete – eine Unterschrift genügt, und es könnte sich viel ändern. Könnte, denn über geltende Gesetze kann sich auch Trump nicht hinwegsetzen. Zum Beispiel soll es keine automatische Staatsbürgerschaft mehr für Babys geben, die in den USA geboren werden – das aber ist Verfassungsgesetz, und kann nur mit zwei-Drittel-Mehrheit des Parlaments aufgehoben werden. Die Umbenennung des Golf von Mexiko ist auch nicht so einfach, da gibt’s eine eigene Behörde, die das überprüfen und umsetzen muss. Der Austritt aus der Weltgesundheitsbehörde (WHO) ist vorwiegend eine Geldangelegenheit – die USA zahlen viel ein, davon profitieren hauptsächlich arme Länder, die nun ohne ärztliche Versorgung bleiben könnten. Das Pariser Klimaabkommen hat Trump schon 2017 verlassen, jetzt kommt es darauf an, wie die Bundesstaaten und auch die Industrie reagieren. Davon hängt ab, wie hoch der CO2 Ausstoß der USA in den kommenden vier Jahren sein wird. Am meisten sorgen müssen sich jetzt aber die illegalen Einwanderer, auf sie kommen jetzt wirklich harte Zeiten zu. Oder anders ausgedrückt: für sie wird es nun wirklich eng.

2024: Kriege, Krisen, Kritik ohne Ende

Wie schlimm war das Jahr wirklich? Ein Rückblick und ein Ausblick

Was für ein Jahr: der Krieg in unserer Nachbarschaft nimmt kein Ende, tausende sterben, zehntausende flüchten, auch zu uns. In den USA wird der Präsident nach nur einer Legislaturperiode aus dem Amt gefegt – von einem Kandidaten, der zeitweise mehr mit seinem fragwürdigen Verhältnis zu Frauen Schlagzeilen macht als mit zukunftsorientierter Politik. Das Thema Abtreibung spaltet die Gesellschaft, „Demagogen sind überall zur Stelle“ bemerkt das TIME-Magazin in einer Titelgeschichte. Und im Nahen Osten erreicht der Kampf zwischen Palästinensern und Israelis einen neuen Höhepunkt. Klingt alles wie aus den vergangenen Monaten, und ist doch schon zweiunddreissig Jahre her. Es war kein gutes Jahr, dieses 1992.

„Wir sind noch weit von einem Aufschwung entfernt“ – Der Chef des Instituts für Höhere Studien war – wieder einmal – nicht sehr optimistisch. Die Arbeitslosigkeit werde weiter steigen und die Entwicklung der Neuverschuldung sei „beängstigend“. Bei der Bekämpfung des Budgetdefizits müsse die Reduzierung der Staatsausgaben Priorität vor neuen Steuern haben. Kommt Ihnen auch das bekannt vor? Natürlich, nur ist es nicht von Holger Bonin und auch nicht von 2024. Diese pessimistische Prognose stammt von 2009 und kam damals aus dem Mund von IHS-Chef Bernhard Felderer.

Wenn man ein bisschen in der Geschichte stöbert, stößt man schnell auf Parallelitäten. Der Krieg, von dem anfangs die Rede war, tobte noch näher an unseren Grenzen als die stete, blutige Eroberung der Ukraine durch Russland. Zehn Jahre dauerte der Zerfall des ehemaligen Jugoslawien, von 1991 bis 2001 – dann war einigermaßen Ruhe.

Wir haben schon viele schlechte Zeiten erlebt, und danach wieder bessere. Doch wir wollten ja einen Blick in die unmittelbare Vergangenheit werfen, in das Jahr 2024. Was ist geschehen, das es wert ist zu erwähnen und was wird seine Auswirkungen auch auf die nächsten Monate oder Jahre haben. Sofern sich das überhaupt vorhersagen lässt.

ASIEN

China ist, nach Jahren relativer Stabilität, wieder zu einem unsteten Gesellen geworden. Vor allem für den Nachbarn Taiwan, der sich politisch von seinen Zieheltern nimmer weniger dreinreden lässt. Wie früher in einer Familie, in der die pubertierenden Kindern nicht gehorchen wollen, nimmt der Vater den Stock in die Hand und droht ihnen: „Wenn ihr nicht macht, was wir euch anschaffen, dann gibt es Schläge!“ In der Realität sind es Militärmanöver, die die Regierung in Peking in immer engeren Kreisen um die Insel veranstaltet, ohne freilich bisher einen Schuss abzufeuern.

Taiwan ist weit entfernt, so werden sie vielleicht fragen, was uns das alles angeht? Hier ist eine Antwort: Auf dem Eiland werden die leistungsstärksten Microchips erzeugt, die vor allem für Geräte im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz verwendet werden – die Zukunftstechnologie schlechthin.

Sollten also die kommunistischen Herrscher in Peking ihre Drohungen in die Tat umsetzen, wäre der Westen fast gänzlich von der Lieferung dieser Mikrochips abgeschnitten. Und dann gäbe es einen klaren Profiteur dieser Aktionen: es ist wiederum China. Freilich muss man hier auch ein großes Aber hinzufügen: würden die USA, die seit Jahrzehnten ihre schützenden Hände über die kapitalistischen Brüder in Taipeh legen, einen chinesischen Überfall auf Taiwan einfach zulassen? Bis zur Wahl von Donald Trump hatte man keinen Zweifel daran, dass Washington diesem Schauspiel nicht unbeteiligt zusehen würde.

Mit Trump an der Macht ist das nun nicht mehr so klar. Wenn man sich allerdings die zahlreichen Milliardäre aus dem Silicon Valley ansieht, die voll und ganz hinter Trump stehen (oder wie Elon Musk manchmal sogar vor ihm), so kommen Zweifel auf, dass die USA bei einer solchen Aktion ihre Hände in den Hosensack stecken lassen würden. Ein Eingreifen der militärisch immer noch stärksten Supermacht könnte auch einen Flächenbrand auslösen, schliesslich haben sich Russland und China gerade in den vergangenen Jahren so eng angenähert, dass ihr Bündnis fast wie ein NATO-Vertrag zu betrachten ist: der Angriff gegen ein Land wird automatisch als Angriff gegen alle Mitgliedsstaaten betrachtet.

Wird sich dieses einigermassen erschreckende Szenario verwirklichen? Ohne zu wissen, wie sich die Regierung Trump gegenüber China verhalten wird, lässt sich diese Frage schwer beantworten. Aus optimistischer Sicht könnte man sagen: keines der beiden Supermächte – und Taiwan schon gar nicht – hat ein Interesse an einem Krieg. Peking weiss zu genau, dass damit auch ein wirtschaftlicher Einbruch auf dem Festland verbunden wäre. Das ist das letzte, was dieses Regime brauchen kann – schliesslich könnte eine Ende des Export-Booms auch politische Unruhen nach sich ziehen, mit unvorhersehbaren Konsequenzen.

RUSSLAND – UKRAINE

Der Krieg geht unvermindert weiter. Der Kreml, oder besser, dessen Hausherr Vladimir Putin – sieht keinen Grund, seine Feldzüge zu beenden. Umso weniger, als er auf immer schwächeren Widerstand durch das ukrainische Heer stößt und immer mehr Quadratkilometer Land an sich reisst. Und doch: der Blutzoll ist hoch. Daran haben auch die nordkoreanischen Truppen nichts ändern können, die den Russen zur Seite gesprungen sind. Auch sie beklagen täglich dutzende tote Soldaten. Alles hängt jetzt – wieder einmal – von Donald Trump ab. (Wie) wird er seine großspurigen Ankündigungen, den Krieg in 24 Stunden zu beenden, umsetzen? Werden die USA die Waffenlieferungen an die Ukraine beenden? Dann könnte der Eroberungs-Feldzug rasch völlig neue Formen annehmen. Kiew und auch die bislang fast völlig verschonten Städte im Westen des Landes wären dann ebenso in Gefahr, selbst ein völliger Zusammenbruch der Regierung um Präsident Wolodymir Selensky ist dann nicht mehr auszuschliessen. Putin hätte gewonnen, auf allen Fronten. Damit würde sich die europäische Vorstellung, die Ukraine als neutralen Staat zu erhalten, sehr rasch in Luft auflösen. Europäische Waffenlieferungen allein könnten das Loch, das fehlende amerikanische Raketen und Munition aufreißen würde, nicht wettmachen. Wie überhaupt Putin sogar ein viel weit reichendes Ziel im Auge haben könnte. Er lässt die Europäer so lange ihr ganzes Arsenal an die Ukraine schicken, bis die Bestände in Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien und anderen mächtigen NATO-Staaten leer geräumt sind. Wie soll sich Europa dann verteidigen? Natürlich könnten die Länder noch mehr Geld in die Rüstungsproduktion stecken, doch angesichts der andauernden Krise im Bereich der Automobil- und Maschinenbau-Industrie würde das politisch kaum durchzusetzen sein. Trump könnte, mit welchen Überredungskünsten auch immer, einen sofortigen Waffenstillstand erreichen und die Europäer dazu zwingen, ein paar zehntausend Soldaten zur Überwachung der (künstlichen) Grenze in den Osten und Süden der Ukraine zu schicken. Europa würde damit aber auch dazu beitragen, dass Kiew ein Drittel seines Landes verloren gibt. Dass anschliessende Friedensverhandlungen Moskau davon überzeugen würden, die mühsam eroberte Ostukraine (in der ohnehin russisch sprechende und/oder mit Russland sympathisierende Ukrainer leben) zurückzugeben, ist mehr als zweifelhaft.

EUROPA

Neuwahlen des europäischen Parlaments im Juni, eine neue Kommission seit Dezember – Hoffnungen auf eine erstarkte Europäische Union werden sich nicht erfüllen. Im Parlament wurden jene rechten politischen Kräfte gestärkt, die alles andere als ein gemeinsames Europa im Auge haben. Nationalismus, die Keimzelle für die vielen Kriege, die Europa in den vergangenen Jahrhunderten in blutige Schlachten verstrickt hat, dieser Nationalismus findet immer mehr Aufschwung. Gleichzeitig versinken die wichtigsten Träger des europäischen Gedankens, Deutschland und Frankreich (von Großbritannien, das sich mit Brexit und unter einer neuen linken Regierung erst wieder sortieren muss, ganz zu schweigen) in politischen und wirtschaftlichen Krisen. Emmanuele Macron hat sich durch die aus dem Blauen heraus gerufenen Neuwahlen des Parlaments völlig verkalkuliert und kann nur mühsam eine neue Regierung zusammen kitten. Sein wichtigster Nachbar, die Bundesrepublik Deutschland, befindet sich in einer zum Teil selbst verschuldeten wirtschaftlichen Krise, in deren Strudel auch die Ampel-Koalition mit hinein gerissen wurde. Statt dass sich die EU nun auf ihre eigentliche Stärke besinnt und sich als ernsthafter Gegenspieler (oder auch Partner) der neu aufgestellten Vereinigten Staaten von Amerika unter Donald Trump darstellt, gibt’s vorerst einmal business-as-usual. Mehr Einigkeit, ein Ende der (bislang notwendigen) Einstimmigkeit in wichtigen aussenpolitischen Fragen – alles Fehlanzeige. Ungarns Victor Orban, zuletzt auch die Slowakei, zumindest in der Person von Regierungschef Robert Fico, putzen die Klinken im Kreml. Übrig bleiben Polen und interessanterweise die italienische Ministerpräsidentin Georgia Meloni. Sie sind die neuen Bannerträger in der EU und halten die Union einigermassen zusammen. Die deutsch-französische Achse, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs das führende Gespann Europas, wird vor Mitte des nächsten Jahres kaum eine Rolle spielen, wobei Frankreich nach vielen hysterischen Vorhersagen („Die Rechte kommt, die Rechte kommt!“) erst 2027 den eigentlichen Umsturz an der Spitze des Staates zu erwarten hat. Dazu kommen die Klimakrise, deren furchtbare Auswirkungen wir auch hier in Österreich jedes Jahr miterleben, der ständige Fortschritt, den Staaten außerhalb Europas im Bereich der Künstlichen Intelligenz erzielen. All das: keine guten Aussichten für Europa.

NAHER UND MITTLERER OSTEN

Zeichnet sich gerade dort, wo seit Jahrzehnten nur Unruhe herrscht, ein Hoffnungsstreifen ab? Können in Syrien ausgerechnet islamistische Terrorbrüder zu Vorreitern demokratischer Prozesse werden? Andererseits: wenn sich ein in London ausgebildeter Augenarzt zu einem der grausamsten Tyrannen und Folterknechte des Landes entwickelt, wer sagt dann, dass es umgekehrt nicht genauso möglich ist. Zu wenig Zeit ist noch vergangen, um die Entwicklung richtig einschätzen zu können, doch eines ist deutlich geworden: im Nachbarland Iran legen sich die Mullahs jeden Abend mit einem unguten Gefühl schlafen. So wie Bashar al Assad könnten sie eines Morgens aufwachen und zu ihrem Schrecken feststellen, dass die Revolution, die sie vor 45 Jahren eingeleitet haben, ihre Kinder entlassen hat. Derzeit leiden die Iraner ausser an staatlicher Repression hauptsächlich an mangelnder Energie: wenig Benzin, Schlangen bei den Tankstellen, tägliche Stromabschaltungen, die den Wirtschaftsprozess immer mehr in Unordnung bringen. Noch ist die staatliche Überwachung beinahe lückenlos – wie ein Spinnennetz zieht sich die Kontrolle der Revolutionsgarden über das Land. Unter dieser Voraussetzung ist es schwer, eine geordnete Gegnerschaft zu den Machthabern zu organisieren. Ayatollah Chamenei ist mittlerweile 85 Jahre alt, sollte er nicht länger die Fäden in das Hand halten können, ist auch im Iran vieles möglich.

Jerusalem

Für die Palästinenser war 2024 das schlimmste Jahr seit der Nakba, als zehntausende durch die israelische Staatsgründung 1948 aus ihren Häusern vertrieben wurden. Ständiges Bombardement des Gazastreifens und gesperrte Grenzen liess ihnen diesmal keine Fluchtmöglichkeiten. Dass zumindest 30.000 palästinensische Zivilisten getötet wurden, geht nicht zuletzt auf einen Befehl der Regierung Benjamin Netanjahu zurück, wonach Soldaten keine Rücksicht darauf zu nehmen hatten, wenn ein ihnen verdächtiger Hamas-Kämpfer von zwanzig Zivilisten umgeben war. In manchen Fällen, so deckte die „New York Times“ erst kürzlich auf, wurde diese humanitäre Grenze sogar auf mögliche hundert tote Zivilisten ausgedehnt. Weder die Vereinten Nationen, noch der engste Verbündete, die USA, konnten Israel von seinen unverhältnismässigen Kampfhandlungen abhalten. Durch das Trauma von 7. Oktober 2023, als Hamas-Terroristen die Grenzzäune durchbrachen und mehr als tausend israelische Bürger ermordeten und 250 Männer, Frauen und Kinder als Geiseln verschleppten, liess die Regierung Netanjahu alle Schranken fallen. Ähnlich gingen sie mit der Hezbollah im Libanon um, die sich mit ihren Kampfgefährten im Gaza verbündeten und mit ihrem Raketenbeschuss den Norden Israels zu einer No-Go-Zone verwandelte. Trotz aller Bemühungen, einen Waffenstillstand zu verhandeln und die Geiseln frei zu bekommen, ist es bislang zu keinen Fortschritten gekommen. Solange er „Kriegsherr“ ist, das weiss Netanjahu, wird man ihn mit irgendwelchen – in seinen Augen – fadenscheinigen Korruptionsanklagen nicht aus dem Amt jagen können.

USA

Nirgendwo wird der demokratische Machtwechsel derart gravierende Auswirkungen nach sich ziehen wie in den Vereinigten Staaten. Donald Trump, mittlerweile acht Jahre älter und entsprechend ungehemmter als bei seinem ersten Wahlsieg 2016, kündigte schon im Wahlkampf ziemlich genau an, was er im Schilde führt: seinen Gegnern den Prozess zu machen – dazu gehören Justizangehörige, die ihn angeklagt hatten aber auch Mitglieder der demokratischen Partei sowie jene Handvoll von Republikanern, die sich standhaft weigerten, ihn zu unterstützen. Er will Millionen von illegalen Einwanderern gewaltsam aus dem Land schaffen – und nicht nur solche, die gerade im abgelaufenen Jahr über den Rio Grande in die USA geflüchtet waren. Von seinen Drohungen im Bereich der Wirtschaft ganz zu schweigen: Zollerhöhungen sollen die Einfuhr ausländischer Waren so verteuern, dass – so seine Vorstellung – nur noch Produkte „Made in USA“ eingekauft werden. Das würde besonders die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union treffen, die zu den wichtigsten Handelspartnern zählen. Trump wird, ähnlich wie Putin, versuchen, die EU zu spalten und mit einzelnen Ländern (ein Zufall, wenn es nicht die gleichen wären, die jetzt wieder mit dem Kreml-Chef eine engere Bande schmieden…) eigene Deals abzuschliessen, die zum gegenseitigen Vorteil wären. Dann wären da noch Panama und Grönland, denen er kürzlich gedroht hat, sie zurück in den Einflusskreis Washingtons zu holen.

Tritt all das ein, wäre es wenigstens keine Überraschung mehr. Doch wir haben es ja, man kann es nicht oft genug betonen, mit einem völlig irrationalen, um nicht zu sagen: durchgeknallten Machthaber zu tun. Was könnte ihm da noch einfallen, ihm oder seinen milliardenschweren Oligarchen, die alle schon ihre Füsse in die Türe zum Oval Office gestellt haben?

FAZIT

Natürlich gibt es noch Schauplätze, die hier unberücksichtigt worden sind. Bestimmte Länder in Afrika, die schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten ihren Bürgern nicht das Notwendigste zum Überleben zur Verfügung stellen oder auch ihre Milizen gegen die eigenen Landsleute hetzen. In Mittel- und Südamerika sieht die Lage für Millionen Menschen trist aus, was sich auch an den Flüchtlingszahlen zeigt, die jedes Jahr an der Grenze zu Nordamerika gemessen werden. Oder, um auch etwas Positives zu erwähnen: Indien mausert sich von Jahr zu Jahr von einem unterentwickelten Dritte-Welt-Land zu einem machtvollen und reichen Industriestaat. Das lässt sich auch an den zahlreichen indischen Touristen ablesen, die in diesen Tagen die Wiener Innenstadt bevölkern.

Jeder Abschnitt der Geschichte hat seine Besonderheiten. Was heute einzigartig erscheint, trat in ähnlicher oder anderer Form schon einmal auf – siehe oben. Viel haben wir jedoch aus der Geschichte nicht gelernt. Auch das nicht: zu Beginn des Jahres 1989 hat niemand damit gerechnet, dass zwölf Monate später die Berliner Mauer gefallen sein wird, dass der Eiserne Vorhang gewaltige Löcher bekam und die Bewohner der Kommunistischen Staaten Osteuropas Ihre Peiniger abgeschüttelt hatten. Das alles passierte, ohne dass ein einziger Schuss gefallen ist. Das – wenigstens das – sollte uns eine klitzekleine Hoffnung geben, wenn wir nun das neue Jahr ansteuern.

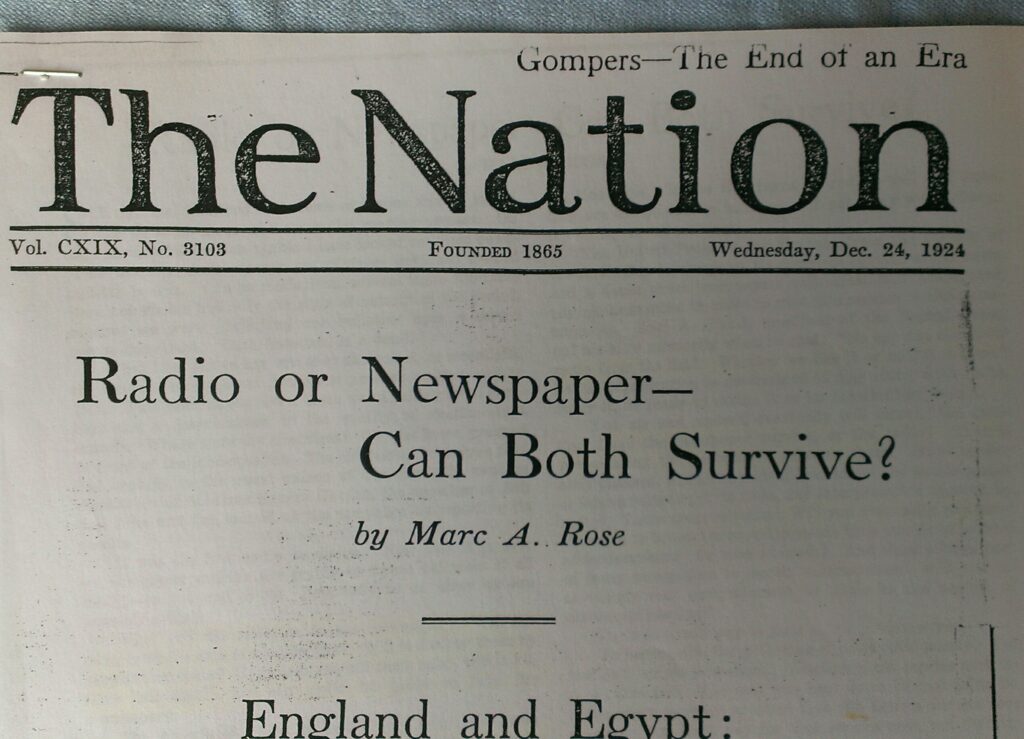

Radio oder Zeitungen – können beide überleben?

Aus „The Nation“ vom 24. Dezember 1924

Jetzt sind also hundert Jahre vergangen, seit sich das Radio auf allen Kontinenten ausgebreitet hat und nicht nur „The Nation“ die „Überlebensfrage“ gestellt hat. Zeitungen gibt es noch immer, das Radio auch. Wie sich beide verändert haben, darauf werde ich am Ende eingehen. Doch was waren die Befürchtungen im Jahre 1924? Marc A. Rose, der Autor des Artikels in „The Nation“, lässt uns gleich am Anfang wissen, welche Fragen ihn bedrängen. Zum Beispiel: Was wird das Radio mit den Zeitungen anstellen? Wird das Radio den Verkauf der Zeitungen negativ beeinflussen oder sie gar zerstören, weil es einen Ersatz gibt? Vielleicht wird der Einfluss (der Zeitungen) zurück gehen? Oder könnte das Radio die Zeitungen gar unterstützen?

Auf die Nachrichtenagenturen, so liest man in dem Artikel, kamen schlechte Zeiten zu: der renommierten Associated Press wurde verboten, Sendungen zu gestalten oder auch nur Beiträge für Radiosender zur Verfügung zu stellen. Doch schon damals wurde das Verbot aufgeweicht: ein Mitglied der A.P., die Chicago Tribune, kündigte an, Wahlergebnisse zu übertragen und eventuelle Einschränkungen vor dem Obersten Gericht zu bekämpfen. Für Karl A. Bickel, den Chef der Konkurrenz-Agentur, der United Press, war eines klar: „Man kann das Radio nicht einfach in Luft auflösen. Ob wir es nun mögen oder nicht, es ist da.“

Zu jener Zeit – und danach viele Jahre lang – lebten die Zeitungen sehr gut von der Werbung. Für das Radio gab es vor hundert Jahren nichts derartiges. „Das ist die Situation heute,“ schreibt Marc Rose, „morgen wird dieses aufgeweckte, dieses wunderbare Baby entdecken, wie man damit auch Geld verdienen kann…Und was, wenn sie einen beträchtlichen Anteil ihres Gewinnes von den Zeitungen abschöpfen?“ Aus eigener Erfahrung – auch wenn diese keinen langen Zeitraum umfasst – war Rose der Ansicht, dass aus gebildeten Zuhörern, sagen wir: einer Ansprache des Präsidenten, auch Leser einer Zeitung werden, wenn sie es nicht ohnehin schon sind. Sich eine ganze Rede anzuhören, kann schon mal eine Stunde dauern, den entsprechenden Artikel in der Zeitung schafft man, argumentiert Rose, in einer viertel Stunde. Dazu kommt, so vermutete der Autor, dass die Übertragung öffentlicher Reden auch die Genauigkeit der Wiedergabe in den Zeitungen verbessern würde – denn die angenommenen Millionen Zuhörer würden sich sofort bei der Zeitung beschweren, wenn der Text nicht mit dem übereinstimmt, was sie im Radio gehört haben. Auch der „lautstarke Enthusiasmus“ und die „wilde Zustimmung“ der anwesenden Gäste, von der die Zeitung am nächsten Tag berichtet, muss stattgefunden haben, sonst würden empörte Leserbriefe folgen. Seine eigene Meinung – so sie wenig verklausuliert nicht ohnehin schon zwischen den Zeilen zu lesen war – gibt Autor Marc A. Rose im letzten Absatz wieder: „Radio lässt sich nicht fesseln, es wird eine immer stärkere Rolle als Verteiler von Nachrichten spielen. ABER als Verbündeter, nicht als Feind der Zeitungen. Und wenn ich falsch liege, kann ich immer noch Radio-Sprecher werden“

Rose hat mit vielem recht gehabt. Doch hundert Jahre später hat sich die gesamte Medienlandschaft geändert. Zeitungen leiden nicht unter dem Radio, sondern unter den weggefallenen Werbeeinschaltungen, die immer mehr zu US-dominierten neuen Medien abwandern: Youtube, Instagram, Facebook und die chinesische App Tik Tok, die sozialen Medien, sie alle saugen Commercials von den traditionellen Informationsträgern ab. Dazu kommen hohe Papierkosten und steigende Energiepreise, die den Verlegern zusätzliche Kopfschmerzen verursachen. Das Radio wiederum wird von Podcasts bedrängt, die immer mehr Hörer anziehen. Ob Zeitungen und Radiosender bis zum Jahr 2124 überleben, sehe ich nicht sehr rosig.